编者按

今年9月3日,是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念日。在中国人民艰苦卓绝的抗战历程中,山东形成了鲁中、鲁南、渤海、胶东、滨海五大根据地,另外还有40个县组成了冀鲁豫抗日根据地的重要部分。在党的领导下,山东军民团结一心不怕牺牲、浴血奋战,不但实现了民族独立,而且加强了山东政治、经济、文化、社会、党建等各方面的建设,对中国人民抗战胜利起到了重大的战略作用。

为铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来,7月7日,全球首个网上虚拟现实抗日战争纪念馆——网上山东抗日战争纪念馆即将开馆,纪念馆将通过全景式三维立体动态浏览技术,向全球网民实景再现山东抗日的丰功伟绩、历史贡献。即日起,大众网记者分赴山东抗日根据地,重走山东抗战路,为广大网民、读者讲述难以忘却的山东抗日故事,线下线上同步探营网上山东抗战纪念馆的精彩亮点。

重走抗战路(14)

范筑先“决不南渡”守卫聊城 700余人壮烈殉国

大众网记者 王传胜

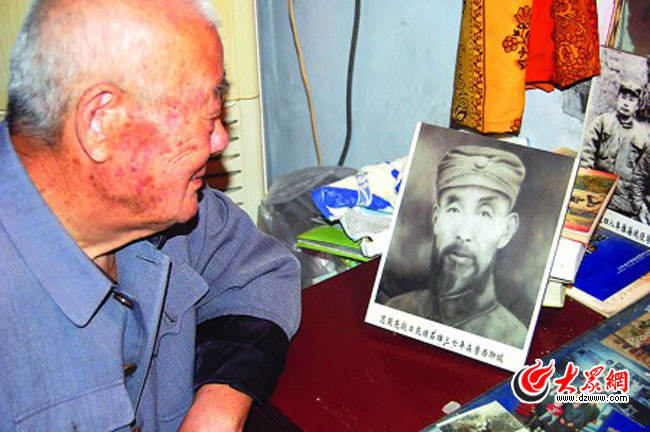

当年的小号兵,常常看范将军的照片。(资料片)

范筑先纪念馆工作人员讲解。大众网记者 王传胜 摄

1938年11月15日,范筑先率领700多名官兵保卫聊城,最终几乎全部阵亡,为数不多的亲历者乔装打扮后逃离。如今,77年过去了,那场战争的亲历者相继离世。现任聊城市老促会副会长的刘如峰,曾多年研究党史,有机会与聊城保卫战的亲历者接触,听他们讲述聊城保卫战的细节。近日,刘如峰向大众网记者讲述了那段烽火岁月。

范筑先拒绝南撤,开展近百次战役战斗歼灭日伪军

刘如峰研究党史多年,对那段历史非常熟悉。他说,当时,范筑先担任国民党山东省第六区专员、保安司令兼聊城县县长。卢沟桥事变后,在不到一个月的时间里,日军相继攻占北平、天津,接着长驱南侵。其中沿津浦路进攻的日军,于10月3日占领德州,山东形势吃紧。

那时摆在范筑先面前的问题是何去何从,需要作出重大抉择。国民党山东省政府主席兼第三集团军总司令韩复榘为保存实力,在鲁西北稍作抵抗后,即率部撤往黄河以南。1937年10月中旬,韩复榘向范筑先下达了南撤的命令,范筑先遂率专署的机关人员撤至黄河北岸的齐河县官庄渡口坐观形势。

在共产党员决不南撤的建议下,范筑先班师回聊,决心留在黄河以北守土抗战。他说:“大敌当前,我们守土有责,不抵抗就撤走,何颜以对父老?”当韩复榘第二次命令他南撤时,他毅然拒绝了,并于11月19日向全国发出了“裂眦北视,决不南渡”的通电。

范筑先在共产党人和爱国青年的帮助下,先后建立了29个抗日县政权,改编了一大批民团、游杂武装和绿林武装,同时支持中共鲁西北地方党组织发展抗日武装力量,至1938年秋,鲁西北的抗日武装发展到35个支队、3路民军,约6万人左右。

范筑先支持共产党人先后创办了《抗战日报》等30多种进步报刊,翻印了毛泽东的《论持久战》、《抗日游击战争的战略问题》,成立了中华民族解放先锋队鲁西总队、青年救国会、妇女救国会、儿童救国团、农民互助会等群众团体,到1938年秋,鲁西北有组织的群众达20余万人。

在创建鲁西北抗日游击根据地的斗争中,范筑先指挥所属部队主动出击,在一年多的时间,进行了大大小小近百次战役、战斗,歼灭了大量的日伪军。

范筑先的小号兵回忆聊城保卫战,700余人殉国

刘如峰介绍,1938年10月,日军攻占广州、武汉后,暂时停止了对国民党正面战场的进攻,集中主要力量对付共产党、八路军坚持的华北敌后战场。同年11月11日,日军由济南、德州、禹城分三路进攻鲁西北,中心目标是聊城。13日,日军一一四师团秋山旅团千叶联队一部从东阿过黄河向聊城迂回。

在敌强我弱的形势下,范筑先商议后决定不计较一城一池的得失,把部队转移到城外和日军打游击,待日军进攻时内外夹击敌人。随后把主力部队、机关、学校全部转移到农村,并鸣锣动员群众出城。

14日上午9时,日军千叶联队的先头部队步、炮兵300余人,汽车、坦克10余辆,在飞机的配合下,逼近聊城近郊。范筑先布置完战斗任务,正准备撤退时,国民党山东省民政厅厅长李树春突然乘车赶来,与范筑先商谈起整编部队的问题来,一直到下午4点方才离开。

已经撤出城外又返回城内催他出城的张郁光、姚第鸿也没来得及撤走,这时日军的火力封锁了出路,范筑先已无法出城,遂留在城内和张郁光、姚第鸿指挥少数部队守城作战,以待外援。

刚去世不久的邓金禄,当年是范筑先的小号兵,那年他只有12岁。他曾跟记者回忆聊城保卫战的情形,当时守城的官兵只有700多人,临近傍晚,敌人开始疯狂进攻南门和东门,炮弹像雨点一样打在城墙上,城里顿时乱作一团:马嘶、狗叫、火光冲天……当晚,范司令命令游击营组成30人的敢死队,准备从西门突围搬救兵,但刚一出城门就被鬼子发现,密集的火力使得敢死队死伤近半。

15日一大早,日军加强了攻势,东门、西门相继失守。日军冲进城,同守城战士展开白刃战。范司令因左臂负伤且战且退,退到了万寿观前。“当时鬼子们已停止开枪,高喊着活捉范筑先”,邓金禄回忆,当时守护在范司令身边的只剩下12人,从万寿观后面突然冲出来的20多个鬼子照着他们一通扫射,范司令身中数弹扑倒在地上。开枪打死两名想要上前抓他的鬼子后,面对围上来的鬼子范司令开枪自杀。

刘如峰说,当时城外回援的几支兵力全被堵在路上,与敌人展开激战,这使得最初“内外夹击”的作战计划泡汤,守城健儿700余人壮烈殉国。

相关链接

范筑先外孙女讲述外公与家人的“最后一面”

范红是范筑先的外孙女,此前她在接受记者采访时说,外公牺牲那年,小姨(范树珊)才7岁。后来听小姨讲述,1938年11月15日那天天还没亮,外婆就把她从睡梦中拉起,说“要赶紧撤离,鬼子要攻城了”。

范红说,小姨和外婆来到外公的司令部,外公显然好几夜没睡好觉了,两眼布满了血丝。外公拍拍小姨的头说,“要打仗了,你们先走。”然后又看地图,发出各种指令。小姨怎么也想不到,那次见面竟成了永别,那句话成了外公留给她的最后一句话。

范红所说的小姨,也就是范筑先的小女儿范树珊,今年已经84岁,现居北京。目前,一部反映范筑先和聊城保卫战的电视剧《铁血将军》正在聊城拍摄,今年5月初,范树珊老人在家人陪同下赶来探班。

这部电视剧剧组的刘主任回忆,那天范树珊来到拍摄现场,工作人员领着她去见侯勇。见到侯勇时,范树珊盯着他看了好大一会儿才开始说话,“像,很想我父亲。”然后又去见了饰演她当年的小演员,两人相视而笑,仿佛时空穿越。

范树珊和家人一起参观了剧组的其他场景,包括他们的卧室、范筑先将军的书房等地方,这些地方还原的不仅仅是当时的一个场景,更是一段历史和回忆。

八年抗战,齐鲁大地战火纷飞,硝烟弥漫。

八年抗战,山东人民在中国共产党的领导下揭竿而起,自发半自发的抗日武装不断充实到八路军中,30多万青壮年参军卫国,一支强大的人民军队在战斗中饱经磨练,愈战愈勇;八年抗战,山东建立起全国唯一一个全省规模的抗日根据地,一边打仗一边生产,以全民之全力支持抗战,在解决军民衣食、支援部队军事装备、解决财政开支、支援兄弟根据地作战等方面,贡献卓越,战果辉煌;八年抗战,山东军民代价沉重,山东解放区因战争伤亡者超过376万,被日伪军烧毁房屋580万间,大量粮食和其他财物惨遭掠夺,国民经济和个人财产损失难以计数。

八年抗战,山东人民万众一心,同仇敌忾,浴血奋战,为全国抗战和民族解放建立了丰功伟绩,奏响了一曲气壮山河的英雄凯歌。

70年前,抗战硝烟弥漫齐鲁大地,8万余名烈士与数百万山东平民,用血肉之躯筑起了一道救亡图存的长城。70年后,硝烟早已散去,但山东军民的抗战精神却深深根植于这片热土:那是天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀;那是视死如归、宁死不屈的民族气节;那是不畏强暴、血战到底的英雄气概;那是百折不挠、坚忍不拔的必胜信念。

今天,我们再次翻开这写满了光荣与血泪的史册,历数抗战故事,重读抗战精神,依然忍不住泪盈于眶,心潮澎湃。

厢房当消毒间,做饭用的大锅用来为医疗器械、纱布等消毒,土法制药……在1941年到1944年抗战最艰苦的阶段,在医疗卫生条件异常艰苦和极度缺医少药的情况下,西海地下医院两年成功救治了2000多名伤病员,使他们重返抗日前线。

西海地下医院是1941年到1944年间,掖北、掖南、平度一代八路军西海军分区地下卫生所的总称。2015年5月上旬,大众网记者来到莱州市程郭镇后王门村,实地探访西海地下医院旧址,听当年的“小八路”讲述地下医院短暂而辉煌的历史。

2015年5月上旬,大众网记者在烟台招远见到了原玲珑金矿副矿长于讷,虽然早已退休,但他心里却一直记着一件大事,那就是要把抗战时期“运金小分队”向延安运送黄金的故事讲给世人。

由于年代久远,史料湮没,很多当事人多故去或者病老,许多运金故事都已经被遗忘。1948年,于讷在招远玲珑金矿财务处工作时,恰逢当年参与运金的八路军战士王德昌回访玲珑金矿,由于讷负责接待,两人同住一屋。从王德昌口中,于讷听说了那段充满血色的运金之旅。

山东省集邮协会理事王景文出生在烟台黄县(现在的龙口),是烟台收藏界有名的红色收藏家,为了支持烟台市胶东红色文化工程建设,他将珍藏的889件胶东革命史料实物捐献出来免费展出。王景文不仅仅是位红色收藏家,在硝烟弥漫的抗日战争年代,他还是儿童团的红小兵,在村口站岗放哨。今年5月上旬,大众网记者见到了王景文老人,听他讲述了在战时当红小兵、小先生,当邮递员化妆送信的经历。

1943年,鲁西南抗日根据地遭遇日军大规模的“铁壁合围”,当年9月28日,在王厂战斗中,八路军与日伪军鏖战八个小时,一百余名将士英勇牺牲。当时的村民自发埋葬了在这场战斗中牺牲的八路军将士,在随后的72年间,当初见证这场战斗的老人,一直精心守护着这些无名抗日烈士墓。6月11日,大众网记者来到曹县邵庄镇“王厂战斗遗址”,当年这场战斗的目击者如今已是八九十岁的高龄,他们向记者还原了当年战斗的场景。

抗战期间,面对日伪军的严密封锁,八路军在莱州建立了西海地下医院。西海地下医院在日军眼皮底下存在了两年,安然无恙,两千多名伤员在这里得到救治。2015年6月,大众网记者深入地下8米深的水井内,揭开“地下医院”的神秘面纱。

今年92岁的刘钢,年轻时参加过甲子山、大青山、烟台、青岛等诸多战役,九死一生。这些战役中,最让刘钢难忘的是大青山突围战。6月11日上午,大众网记者来到临沂市干休所刘钢老人的家里,虽然时隔70多年,这位九旬老兵向大众网记者讲述大青山突围战的故事时,依然充满激情。

6月12日,大众网记者来到惠民县交通局宿舍楼,见到了92岁的徐同德,虽已年近百岁,但他行走正常、言语清楚,和记者讲起当年抗日的经历思路还很清晰。徐老5岁时跟随父亲闯关东,九一八事变时亲眼看到日本人对中国人的侮辱、残害;14岁当兵,曾三次从十几米的炮楼上跳下追击逃跑敌人,摔断了腰和腿;曾深陷鬼子的包围圈,战斗数月全团1900人只剩180人,带着48名伤员成功突围。

1939年3月初,在鲁西刚刚建立根据地的八路军一一五师第686团,拔除了樊坝日伪据点,全歼伪军800余人。作为八路军一一五师主力部队挺进山东后的第一战,樊坝战斗为创建鲁西抗日根据地拉开序幕。在这场战斗中,村民自发打通了自家院墙,为八路军开辟了一条“战斗通道”,为战斗胜利奠定了基础。今年6月18日,大众网记者来到樊坝村,村里仍然健在见证过这场战斗的老人向记者讲述了当年这场战斗。

抗日战争期间,八路军武器、医药等物资奇缺,而这些军需只能通过黄金交易。面对日军对招远金矿的封锁,胶东军民通过自采、购买、伏击日军运金车等方式搜集黄金,送往延安。在整个八年抗战中,山东军区向延安党中央、中央军委共运送了13万两黄金,成为党领导抗战的主要经费来源之一,从经济上保障了中国革命的胜利。在往延安运送黄金的过程中,又发生了很多不为人知的惊心动魄的故事。2015年6月,大众网记者来到招远,玲珑金矿老矿长于讷向记者讲述了他亲耳听到的运金故事。

1944年,山东战邮第一版毛泽东像邮票在胶东诞生,这也是世界上最早的毛泽东像邮票。胶东著名红色收藏家王景文珍藏了包括首版毛泽东像邮票在内的889件胶东革命史料实物。2015年6月,在王景文家里,他向记者讲述了这枚邮票背后的抗战故事,希望更多的后来人不忘中国抗击外辱的那段烽火岁月。

1938年1月1日,山东省委率领共产党员、队员及爱国志士约200人,集聚徂徕山西麓的四禅寺(当地人称“大寺”),宣布成立八路军山东抗日游击第四支队,任命洪涛为支队长,黎玉为政委。莱芜、新泰、泗水、宁阳等地抗日武装纷纷携带长矛、大刀、火枪、土炮会师徂徕山,汇集成一支英雄的抗日武装。