在茌平县韩集乡(现属聊城市)政府东约二华里的田野里,耸立着一座4米多高的八角碑亭。石碑正面镌刻着“百卅四口祖国儿女遭倭寇残暴屠杀,六二七日吾辈后生怎能忘海深血冤”的大幅对联。这是1944年7月,茌平县抗日政府和当地村民,为纪念当年6月27日在日伪军扫荡中,被集体屠杀的134位死难群众而修竖的“六二七惨案纪念碑”。

这次惨案是日军对茌南抗日百姓的血腥大扫荡。

1941年至1943年,日军在茌平城南三区不足百平方里地带内的朱楼、大吴、小马、小孙庄、广平、常楼、教场铺等村安设了20多个据点和碉堡,不断地搜查、逮捕抗日百姓。但三区的人民不堪于日本帝国主义的残酷统治,日伪军的据点、碉堡均先后被抗日群众、地方武装和主力部队摧垮,日伪军大部被消灭。从而使日军的五次“治安强化运动”和“蚕食政策”彻底破产。日军不甘心于自己的失败,为进一步镇压抗日运动,对三区的抗日人民实行了灭绝人性的大屠杀。

1944年6月27日拂晓,茌平、博平、聊城、阳谷的日伪军向三区进行铁壁合围,茌平县政府夜间发现敌情后,立即通知各村的群众迅速转移。一部分群众冲出了日军的合围圈,但百余名群众因情况突然、时间紧迫没有转移出去,被敌人围困在张会所庄东南、韩集以东、莫庄以西、门刘以北的旷野上。敌人越走越近,包围圈越来越小,最后将这些手无寸铁的群众迫集在张会所庄东南二、三亩地的一块土地上。日军的机枪、步枪和刺刀均对向了被围的百姓。

上午10点来钟,日军挨着个的搜身盘问“谁是八路的干活?说出来优待优待的!”敌见无人回答,一连绑起40多个男女青壮年,一面用棍子抽打,一面继续逼问。张会所庄的朱世常刚娶了媳妇,穿一身新衣裳,日军误认为他是干公事的,便将其捆起来,一面用木棍往头上抽,一面嚎叫“八路八路的”。草帽被打得稀巴烂,头上出现了两道口子直冒血。其父朱希成对那日军一面作揖磕头,一面求告“皇军,他是个好人,不是八路军,皇军饶命啊”。那日军嘿嘿地狞笑了几声,另几名日军上前便将朱希成爷俩用刺刀挑死了。日军想杀一儆百,恐吓群众交出共产党、八路军来。但百姓们一时不知所措,有的蹲下捂着脸,有的低头不语。敌长时间见无人回答,这时一骑白马的日军军官向敌训话。讲完后,日军便强令被绑的群众“一”字摆开,那军官把小旗一挥,这四十多名青年男女便先后惨死在日军的枪杀、刀捅之下。石海子村的石莲芹被日军从胸膛上扎进去,在脊梁上露出刀尖,没哼一声便死去;同村的王金奎被刀穿后当时在地上还翻滚,日军用铁镐在他的脑门上又连续铲了十几下才断气,脑浆都淌出来了。张会所庄的张希成和他的两个儿子、贾景龄爷俩,都死在日军的挑、穿、扎中。面对敌人的暴行,被围困的群众又恨又怕,有的当场痛哭,有的吓憨了,有的蹲在一旁伺机脱逃。

在这万分危机时刻,部分百姓临危不惧,一个叫杨先民的便带头喊了声“老乡们快跑哇!”于是,群众向不同的方向冲出日军的包围圈,敌人的四挺机枪立即在奔逃的群众背后扫射。当时,有的幸免,有的倒在血泊中。高庄的刘士元,就是死在杨先民身后的;聊城的韩效民、博平的谢家福在奔逃中死在张会所庄东边的庄稼地里。逃出的群众有的躲在远处的高粱地里,有的隐藏在附近村庄,以跑向刘庄的较多。这时,日军军官一面指挥部分敌人去南边小刘庄搜索,一面对仍被围困在包围圈内的百姓开始了惨无人道的杀戮。石海子村陶西良的哥哥才四岁,一日军上前将这个幼儿从他大爷的怀里拽下来提着小脚丫抛向半空,摔在地上后孩子哇哇的哭,日军随即又用刺刀将他的肚子豁开,肠子淌出来,当即流血死去。同村的张进德在一条沟崖上蹲着,一名日军从他身后上去在他右肩穿了三刀,随即昏倒滚到沟里去(后被救出);陈栾庄的小石头才十三、四岁,被两名日军摁倒地上每人抓住一条腿,第三名日军跑过来立即用刺刀把小石头的腿砍下一条来,最后流血淌死了。尹庄的尹循严、门庄的门吉昌也同时被日军杀害。这样,先后死在包围圈内的有一百多人。而去刘庄搜索的日军,对群众的屠杀也非常狠毒。有个叫于化民的青年,他在突围奔跑时头部中弹,到小刘庄后被群众隐藏在一个石磨房里。不料被日军发现,看他脸上淌满鲜血,敌边狂笑,边大叫:“哈哈,八路军的干活,”于是几名日军用枪托子轮番向他身上捣去,于化民始终没承认是八路军。后来日军用刑无效,竟从他腚上捅了两刀,然后又在其身上绑上一块大石头,把他推进刘庄、赵庄之间的大水坑里淹死。尹庄名叫尹以树的石匠,当时在刘庄不幸被日军逮捕。敌在他身上背的兜里搜出了凿磨的斧和錾子,便以为是给八路军修武器的,硬要让他交出共产党来。尹以树最后也没说谁是共产党,敌把尹打倒在地,把錾子从他头上用斧砸进去,当即死去。

下午1点来钟,日军吹哨才先后撤散。

敌走后抗日区、村干部和群众先后赶到现场寻找死难的亲人。只见这块二亩多的土地上,尸体横七竖八,有的三、四位死者压在一起,有的遍身有血,有的胸前凝结着发黑的血团,有的张嘴瞪眼,也有的脸部被捅的烂糊糊看不清模样;一片片的黄土染成了黑色。最后清点,在包围圈内和附近田间、村庄,有134名无辜男女惨死在日军的枪、刀下。这时,聚集的群众越来越多,有的在抢救奄奄一息的幸存者,大多数的是忙于寻找、收敛亲人的尸体。百姓的哭叫声,一直持续到深夜。

(姜军洲)

茌平“六·二七”惨案:日军“铁壁合围”打死134名村民

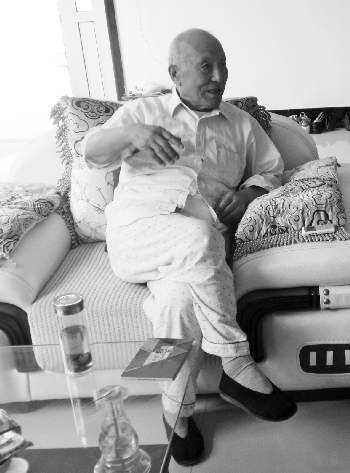

杨先民讲起抗日战争时的事,仍然记忆犹新。

每隔—段时间,常住深圳的杨先民都要回—次老家———茌平县振兴街道办事处十里铺镇前吴村。他在这里参加抗日,1944年,又亲历“六·二七”惨案,是现在已知的唯一一位幸存者。

牺牲的人摞起来有—人高

茌平县韩集乡张会所村东南,座落着“六·二七”纪念园。它建成于2009年6月,园中央保存的纪念碑是1944年7月刻写的,上面刻着“六·二七惨案”中牺牲的134名革命先烈的姓名。

杨先民是现在已知的唯一一位幸存者。他1923年10月出生于茌平县振兴街道办事处前吴村。记者辗转联系上远在深圳的杨先民先生。不久前,他刚刚做过手术,从北京医院转到深圳家中养病。提到家乡聊城,老人微弱的声音一下子有力起来,他说,他非常想回到老家韩集,只要身体允许,他每年都想回到纪念园,看望抗战时期牺牲的那些老战友。

那年发生的事儿,至今仍深深刻在他的脑海里。1944年,杨先民在韩集工作,6月27日早起时,四千多日伪军对这里“铁壁合围”。“他们抓到村民,让村民交出八路军,手无寸铁的村民都吓呆了。”见村民态度坚决,敌人开始了屠杀。

“我喊了声‘快跑’,村民四下逃命。敌人在背后开枪,我们拼命逃。我后面的两个人倒下去,我含着眼泪,跑到附近的玉米地里,才捡回了条命。”杨先民说,当天下午,逃出去的村民回到村子,“地上到处是血,死的人摞起来有—人高,那次—共死了134人。”

四岁的二弟惨死在日军手中

杨先民不仅亲历了“六·二七”惨案,还目睹了日军对家人的迫害,这让他刻骨铭心。1937年,他的父亲参加抗日战争,曾任茌平县第—任县委书记,1938年,杨先民也成了县儿童救国团团长。家人投身革命后,日军就抄了他的家,他年仅4岁的二弟就死在日军手中。

“那天家里只剩下弟弟和大爷的家人。大爷被绑走了,日军把大娘倒拴在房梁上。”杨先民说,日军抄家时,他4岁的二弟坐在地上吓得大哭,日军就用枪杆子用力在二弟身上连撞十几下。三天后,年幼的二弟就走了,“那是我第—次经历亲人的死亡,我恨死了敌人。”